今年度の受験生はコロナ禍で学校が休みになったり塾がリモートになったりで、誘惑に負けない自分との闘いがより重要な受験となりましたね

お父さんもリモートワークだから、わが子が朝から晩まで勉強している姿を見て身の引き締まる思いで仕事しました。娘よそんな中、よーく頑張った。

成長したなぁエライ!

ながーい受験戦争が無事終わり我が家はバイク解禁か!

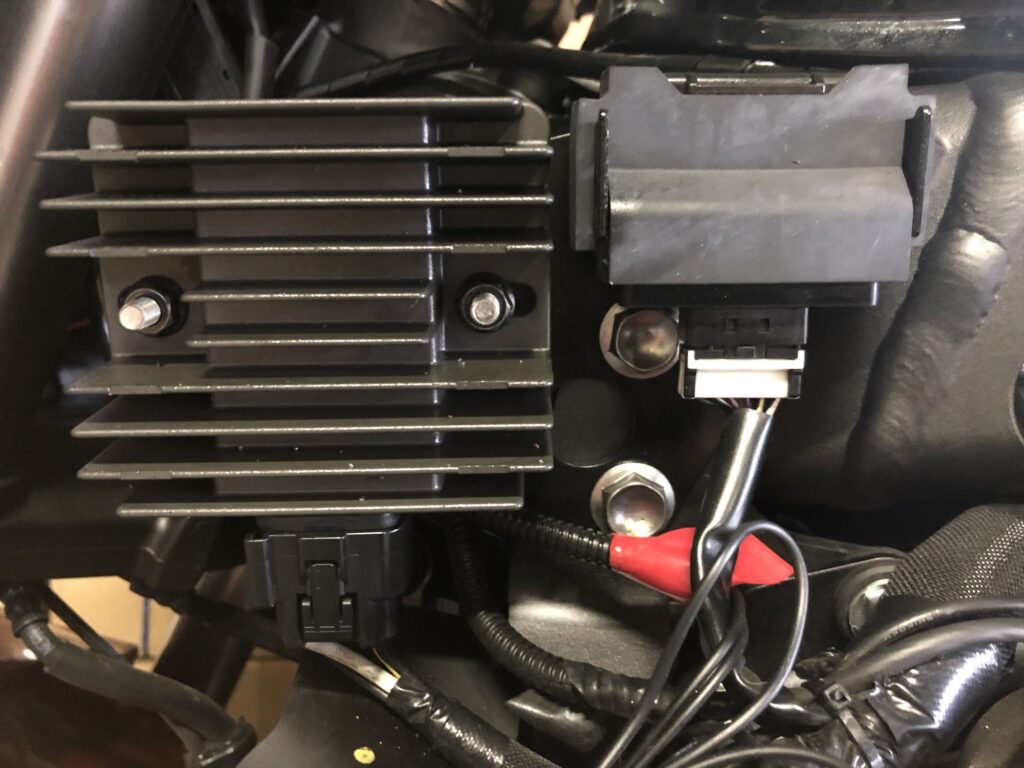

ということで昨日、久しぶりにNinja1000を触りました。

今回は、Ninja1000のレギュレーターのお話。

かなり前の話ですが・・

エンジンをかけようとしたらセルの元気がなかったのでバッテリーを満充電してグリップヒーターをONにして往復10キロほど走らせたら

倉庫まであと500mというところでエンストしてしまい

セルも弱かったので、押しがけするも体力だけ消費してしまいトボトボとバイクを押して帰ってきました。

その後も、バッテリーを充電して同じことを2回繰り返したので流石に真剣に電装関係について勉強しました。

(娘と一緒に理科のおさらいをしましたよ)

結論、単純にバッテリーが寿命だったので容量が大きいバッテリーに交換した訳ですが

(標準GSユアサ YT12A → 台湾ユアサ TTZ14S)

最初は、電気を消費しているだけで発電されていない?

オルタネーター(発電機)が壊れた?

レギュレーターがパンクしてる?

と、いつものように妄想が広がり点検してみることにしました。

さて、点検に先立って電流計やらサービスマニュアルやら手に入れて

レギュレーターも手に入れてしまいました。

レギュレーターって何するの?ですがバイクの場合、「レギュレート・レクチファイア」と言ってオルタネーターで発電された交流を直流にする機能を持つ「レクチファイア」とエンジン回転数によって変わってしまう電圧を一定の電圧に安定させて回転数によって余分に得られた電気を熱に変換して消費する役割をもつ「レギュレート」の機能を併せ持っているものです。

バイクに接続されている電装品を安全に使用できるようにする部品ということでしょうか

昔、電装関係が不調な時にバイク屋さんでよく聞いた単語でしたが今ごろになって、少し理解できてきました・・・

当方のNinja1000は、2015年モデルなのですが

新しいことはいいことだ!

現行モデルは、何か対策されているかも・・・

ということで2017’モデル以降のレギュレーターを購入しました。

型番がちがうけど・・・

そんなの関係ないね!

↑ これ、当方の性格です

早速、レギュレーターの外観を見比べてみる

新しいのは裏側にアルミ板が張ってあり熱を効率よく逃がすようになっているようです

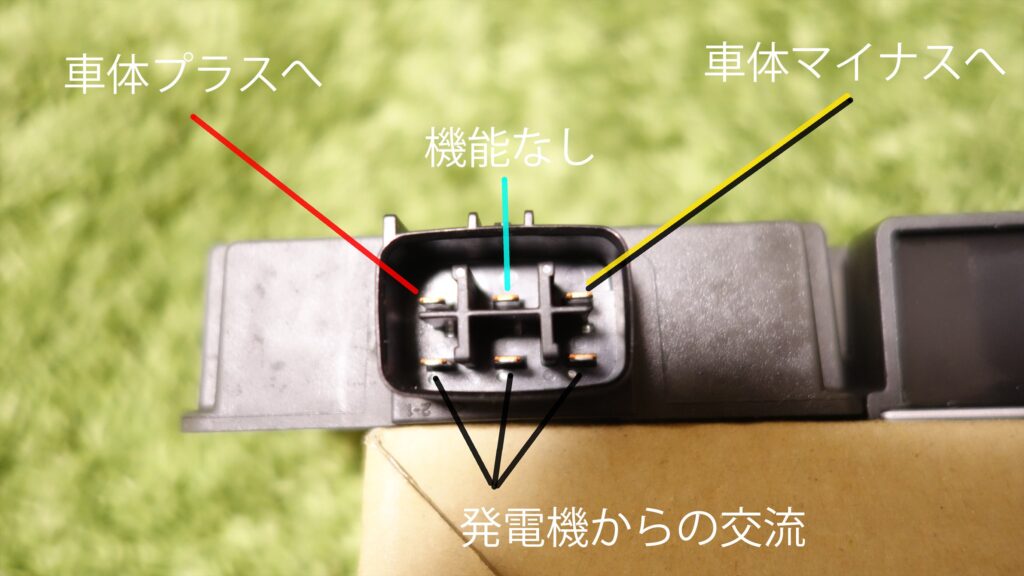

最大の違いは、2015‘は、6ピンに対し2017’以降は、5ピンということ

カプラーの形状が違います。

このままでは、2015’Ninjaに取り付けできないので2015’用から2017’以降用に変換するためのハーネスを作ることにしました。

カプラーやコードなどのパーツは、配線コムさんから購入。

問題は、カプラーのピンにどのコードを配線するかというマッピング。

2015’のレギュレーターについて、サービスマニュアルを見るとオルタネーターからの電流用3本と整流後のプラス電源1本、マイナス1本の計5本しか接続されていない

あれっ?

残り1本のピンには何が付くのかネットで調べてみると・・・

以前のカワサキ車では、6ピンのレギュレーターが主流で1本は、車両の電圧計測用のコードが配線されていたようです。

レギュレーターが車両電圧をリアルタイムで測定してオルタネーターからの交流電圧を車体側が欲している電流になるように電圧調整して車体に出力していたようです。

ということは

当方のNinja1000についているレギュレーターが間違っているものが付いているのか?

これについては、結論SH838AAという型番のレギュレーターには6ピンがついているけど

「車体側電圧を計測しないから調整しない!レギュレーター」ということがわかりました。

つまり、あまっている1本のピンには、なにもつけなくていいということです。

ちなみに、「車体側電圧を測定する機能あり」レギュレーターに車体電圧測定用の配線を接続しないと

バイク側の電圧がゼロになってしまった!!

とレギュレーターが誤認するためエンジン回転数に応じて発電された電気を常に電圧マックスにして車体に送り込むことになるのでバッテリーが過充電となったり、電装品に異常を起たし走行不能に陥ることになります。

2015’レギュレーター(SH838AA)ピンのマッピング

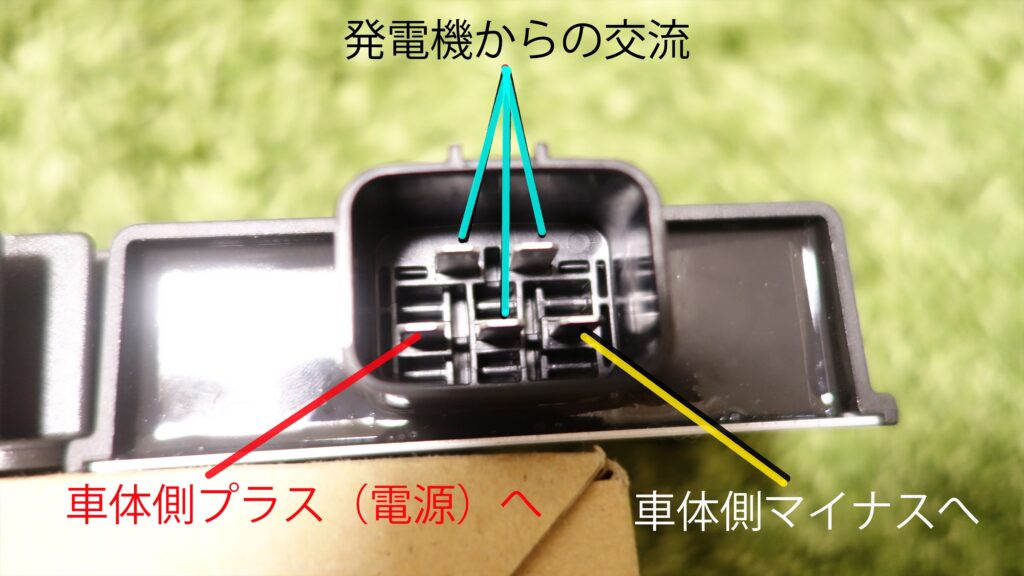

さて、問題は新しいほうのレギュレーターのカプラーへのマッピングです。

5ピンなので「車体側電圧を計測しない」レギュレーターということは分かるのですがどのピンが電源用なのかマイナス用なのか見当がつきません

このためだけに新型Ninja1000のサービスマニュアルを手に入れるのも大変なのでYOUTUBEにUPされている新型Ninja1000のカウル取り外し動画からレギュレーターのソケット付近の画像を拡大して

CIA張り?に画像解析?をして配線コードの色を推測。

で!推測結果が以下のマッピング。

2017’以降レギュレーター(SH868AA)ピンのマッピング

で、完成したハーネスがこちら↓

やっと、取り付け

まずは、新品バッテリーの電圧測定

元気があって大変よろしゅうございます

マニュアルでは、12.8V 以下ならば充電してとのこと

2015’純正レギュレーターを取り付けてアイドリング状態の電圧測定

続いてエンジンを4000回転以上にして測定したところ

マニュアルでは、14.2Vから14.8V なら正常

14.41Vで頭打ちとなり、レギュレーターに異常がないことがわかりました。

もちろん、ジェネレーターも異常なし。

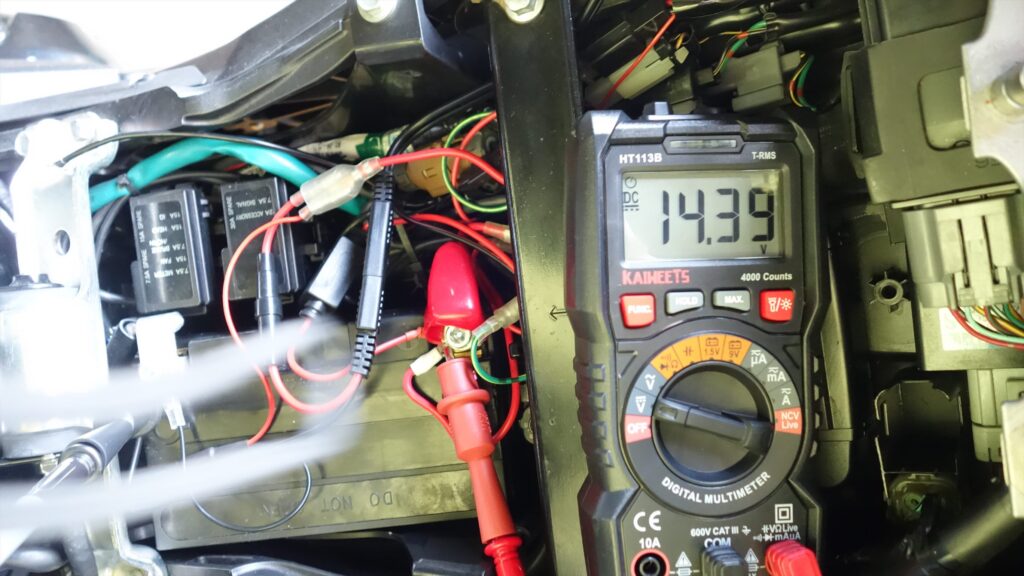

お次は、何の根拠もなく作成した2017’以降レギュレーターを取り付ける

イグニションキーを回す前に過去の失敗が走馬灯のように駆け巡る

以前、ウィンカーボックスの移植をしたときにカプラーへの配線を間違え

左ウィンカーを押すと右が点灯し

ハイ・ロービームが逆になってしまいました。

(過去の失敗談はこちらからどうぞ)

恐る恐るキーを回すと無事メーターにデジタル表示されました。

続いてセルを回すNinja1000が白い煙を吹いて爆発するシーンを妄想しながら緊張の

セルボタン オン!

無事、エンジンがかかりました。

アイドリング状態の電圧は、12.86V

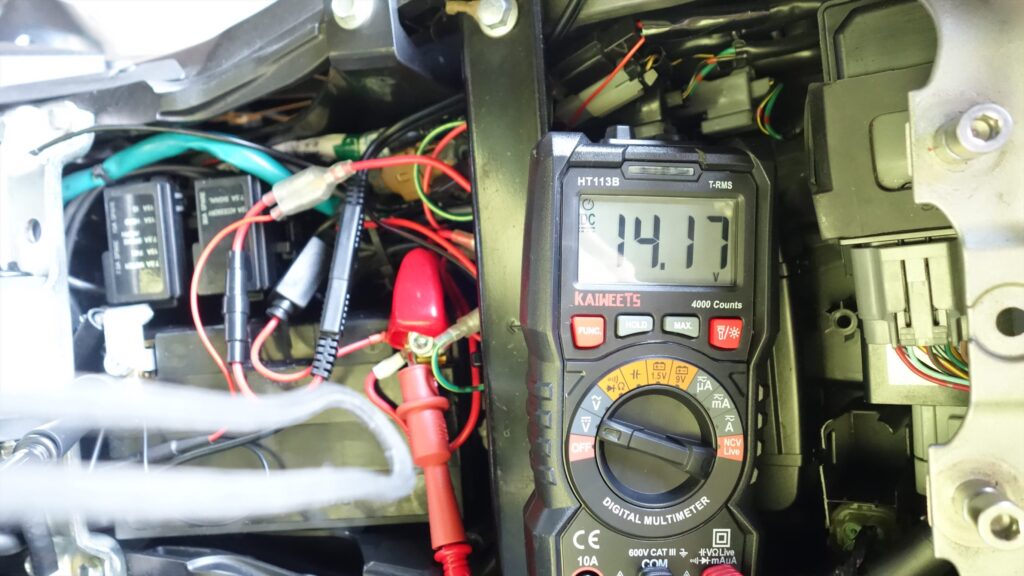

次にエンジン4000回転以上へ

14.39Vで頭打ちとなって、これも正常。

せっかくなので電装品をオンにした時の変化を見てみる

グリップヒーター、スマホ充電器、ハイビーム、ハザード、ブレーキランプすべてをONにしてみる

電装品を使用した際のアイドリング状態では12.86V → 12.32Vに変化しました。

4000回転では、14.17V

電流測定ではないので詳細は分かりませんがバッテリーへの充電は少し厳しそう

もう少しエンジンを回すとよさそうです

今回の実験をしてみて、レギュレーターは、アイドル状態でもかなり熱を発することがわかりました。

真夏に走行しているときは、消費電力も少ないし余剰電気を熱へ変換することを考えると相当の熱を発していて、かなり酷使されているなーと思います。

結構、夏に電装系のトラブルを耳にするのは、うなずけるかも。

ちなみにマニュアルによるとNinja1000の発電能力は、エンジン4000回転で交流電圧43V以上が正常とのことです。

ということで、

Ninja1000のレギュレーターと電圧について実験してみた

でした。

あまり、需要がない情報になりそうな予感。

コメント