今更誰が興味があるかと思われますがCタマのインプレです。

ユメタマという愛称がぴったりの丸っこいフォルムは、足つき性は抜群で

168センチ短足の自分でかかとがぴったり。

軽い車体の恩恵もあって、またがったままバックができてしまいます。

大きめのタンクは、19リットル股間が当たる部分が垂直にせり出していますので

傷防止のタンクパッドを早速買って貼り付けました。

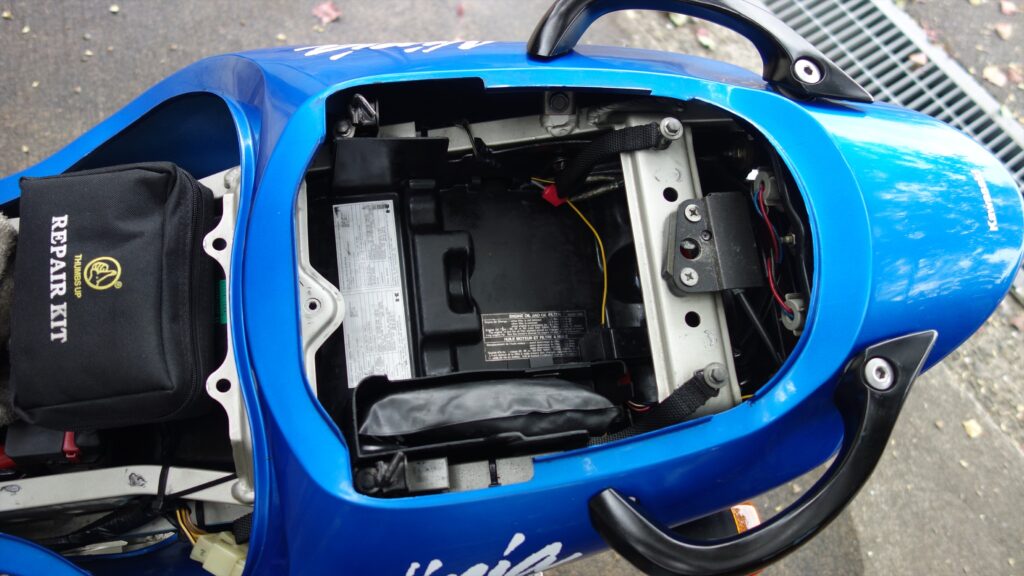

積載性も抜群で

無加工で純正車載工具のほか、自分のお気に入り工具セットが入った黒色ポーチ、パンク修理キット、レインウェアー、ETC、電源アダプターがすべて入ります。

足回りですがフロントには、なんと46ミリ極太正立フォーク、プリ・減衰圧調整機構付、300ミリディスク、6ポッドキャリパー。

フロントブレーキは、このパワーには少し物足りません。現在のブレーキディスクとパッドの相性かも知れませんが初期が「ツーッ」と滑ってから効きだす感じです。

リアは、モノショック、プリ・減衰圧調整機構付、リムは5.5の180が標準です。

峠道を少し走った感想は、硬い!

これが第一印象です。

サスを標準セッティングにして走ってみたのですが、硬くてサスが動いていない。

そのため接地感が無くて走っていて疲れるし、曲がらないし楽しめない。

後日、サスを最弱付近にしてセッティングを煮詰めたところ、接地感が出て曲がるのが楽しいバイクに変貌しました。ちょうどNinja1000の乗り味に似てきた感じです。

セパハンをバーハンなどのアップにすればNinja1000のようなクルクル感が出そうな感じに仕上がりました。

ホント、峠のコーナーを接地感たっぷりと自由に曲がっていくようになりました。

海外のユーチューブでユメタマが200km/h近くの速度で峠道を他車とバトルしてましたので、標準セットはそれぐらいの次元を想定したもなのでしょう。だいたいフォークが46ミリですから。Ninja1000でもたしか41ミリだったと思う。

日本の道路事情では、やはり硬すぎです。

諸元を調べますと

ZX-9RC

キャスター角 24°

トレール 93mm

ホイールベース 1415mm

GPZ900R

キャスター角 29°

トレール 114mm

ホイールベース 1500mm

Ninja1000

キャスター角 24.5°

トレール 102mm

ホイールベース 1445mm

ER6n

キャスター角 24.5°

トレール 102mm

ホイールベース 1405mm

キャスターが立っていてトレールが短いので高速道路などで安定感がないのでは?

と思われましたが、全くそんなことはなく不安感なく長距離のツーリングも楽しくできそうです。

細い峠道は、ハンドルの入力にすぐに反応するので楽しいです。

さて、エンジンですがCタマは当時新設計のエンジンだそうでボア×ストローク 75.0mm x 50.9mmの水冷エンジン。

ダウンドラフト40ミリキャブで燃料を吹き付けている。

走った感想は、Ninja1000より走るなコイツ。

セルを回してアイドリングすると懐かしのカワサキガチャガチャ音。

GPZ900Rよりは、「ガチャ」が小さくエンジン音も力強いがNinja1000のような調律された音ではない。

3000回転くらいまでブリッピングするとガチャが消えて「フォーン」と軽くレーシーに吹け上がる。

現在、ノーマルマフラーが装着されているが低音もあってうるさすぎず結構好みだったりする。

ガチャリと1速に入れてクラッチをつなぐ。アイドリングのままでは不安だが1500回転もあれば動き出す。

2速に入れてちょっと加速してみる。

クォーンと車体が一気に前に押し出されてどこまでもそのGが続く。

このままではフロントが浮き上がるので続けて3速・4速。

軽い!車体が軽いので加速も軽く目がくらむ。

Ninja1000のようなシルキーでジェントルな加速ではないが明らかにNinja1000より過激な加速。

ダウンドラフトキャブ搭載のエンジンが余裕で車体をを押し出している。

一言でいえば「レーシーな加速感」

4千回転以上では、アイドリング時のガチャ音が無くなりクオーンと鳴く。

このエンジンで峠道を7千回転以上回して走る勇気がない。

6速3千回転でゆるりと走っていてスロットルをひとひねりすると息つくことなく

矢のように加速していく。

恐れ入りましたZX-9R。

これが15年前の車体とは思えない。

なんでもっと話題にならなかったのか?

自分が知らないだけか?

たのもしい相棒です。